智用开物联袂立景创新启建“AI创新实验室”,领航智能制造“AI新纪元”

2025-08-08 13:21:28AI云资讯4187

当智能制造成为全球产业变革的核心引擎,一场由AI技术主导的产业革命正加速酝酿。8月5日,企业级AI应用落地先锋者智用开物与全球影像科技巨头立景创新携手官宣:“立景创新∞智用开物 AI创新实验室”正式成立启航。

这一战略合作不仅是双方技术协同的里程碑,更以“工业智能体”的创新实践开启了智能制造“AI新纪元”,彰显了智用开物在AI产业化赛道上的突破性进展,为制造业智能化转型树立了全新标杆。

立景创新作为立讯集团的重要成员之一,也是《2025全球独角兽榜》的上榜企业。其深耕影像科技产品近廿年,拥有强大的研发团队,成功研发及量产手机领域中业界第一个三摄摄像模组,针对未来AIOT智能物联网应用,3D与车用市场产品的开拓以稳健姿势持续发展,立志成为世界影音整合首屈一指的领导者。随着智能制造的持续推进,生产链条中人力效能的提升以及核心场景AI技术落地路径的深度探索,已然成为公司提升运营质量与技术竞争力的重要着力点。

智用开物凭借在企业级AI应用落地领域的深厚积淀——从算法模型的场景化训练到全流程落地的工程化能力,成为破解这些难题的关键力量。智用开物作为本次合作的核心技术方,将投入由算法科学家、行业解决方案专家组成的核心团队,构建“场景调研-模型训练-部署优化-价值复盘”的全链条AI应用落地体系。

据了解,在“立景创新∞智用开物 AI创新实验室”成立暨签约仪式上,智用开物CEO管震在致辞中指出,期望以本次共建AI创新实验室为重要契机,与立景创新及立讯集团形成互为支点,共同构建起人工智能与制造系统深度融合的价值网络。

立景创新CEO亦在致辞中强调,本次AI创新实验室的共建,是立讯集团布局人工智能产业版图中的核心环节,并期待借助此次合作,推动全员深度拥抱AI技术能力,并实现AI能力从强化生产力向核心产品力的持续跃升。

与此同时,立景创新智能资讯处负责人也在会议上系统阐述了本次“AI创新实验室”的发展目标与长远愿景。

双方期盼通过本次合作建立一套“可落地、可持续、可复制”的制造业AI合作新范式——「以AI创新实验室为载体,以智能体平台为基础」推动立景创新迈入智能制造“AI新纪元”,并面向立讯集团作横向拓展。

此次与立景创新的深度绑定,以及“消费电子产业智能体平台”的落地应用,不仅是智用开物技术实力的生动注脚,更标志着其在AI赋能实体经济领域完成了从技术验证到规模化落地的关键跨越。

从单点场景的AI改造到产业生态的智能化重构,智用开物正以扎实的技术积累,推动企业AI应用落地从实验室走向产业深水区,为中国制造的智能化升级注入持续动能。

公开资料显示,智用开物成立于2024年1月,核心团队由多名前微软首席技术专家及互联网大厂精英联合组建,曾服务于135家世界500强企业,并为中国工业数字化贡献"松耦合"方法论,如今正以践行“赋能组织释放AI潜能,推动智能协作与创新落地”的使命,致力于解决B端场景的AI应用落地,成为企业与AI之间的桥梁。

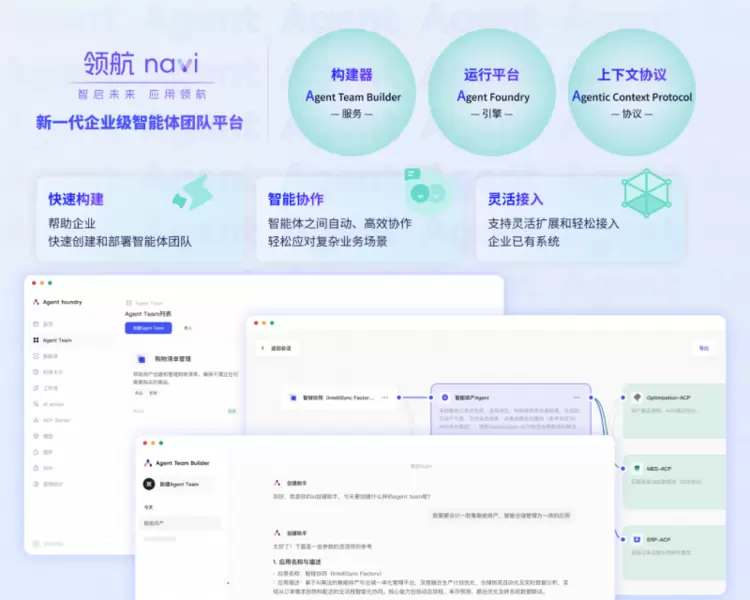

智用开物的产品体系分为平台型产品和场景应用产品两类。其中,主打的新一代企业级智能体团队平台“领航navi”,其基于自主研发并经过多行业验证的AI Agent Foundry技术底座升级,通过“服务+引擎+协议”三大核心模块,为企业提供智能体团队的快速构建、自动化编排与全生命周期管理能力。目前已在政务、制造、文旅、电商、材料应用等行业领域沉淀诸多成功应用场景案例,形成工业设计、文档审核、智能问数等标准化应用产品,且案例及应用数量正呈爆发式增长态势,持续赋能产业变革,让AI之力成为企业高质量发展的核心引擎。

相关文章

- 匠承廿五·智拓寰宇丨洁特生物增城智能制造工厂投产,开启全球化战略新征程!

- Aginode安捷诺发布《工业智算网络技术白皮书》,推动智能制造网络升级

- 软通动力×金盘科技联合发布:软通天璇AI Factory智能制造转型整体解决方案

- 慕尼黑上海电子生产设备展同期论坛丨驭势未来:四大前沿趋势重塑智能制造

- 全球首个圆柱电池灯塔工厂! 亿纬锂能树立智能制造新标杆

- 强强联合!大捷智能携手中国电信共筑智能制造新生态

- 共绘智能制造蓝图 联想方案服务与通用股份打造AI轮胎质检新生态

- 云智汇携手多家顶尖机器人企业,共绘智能制造新蓝图

- 智能制造新时代:勤哲EXCEL服务器助力制造业实现信息化转型与效率革新

- 平均7秒下线一台空调,TCL空调AI技术深度融合智能制造

- 南特科技:锚定智能制造新机遇,自动化水平不断提升

- 跨越升级!科士达获评“国家智能制造成熟度三级认证”,数智赋能启新篇

- TCL参展首届AIE展,以AI赋能智能制造新未来

- 京东携自营机器人租赁服务亮相2025世界智能制造大会 以普惠模式加速前沿科技落地

- 安徽联通践行品牌使命:以5G原创技术策源 链动智能制造产业集群未来

- 智能制造赋能,TCL空调以AI健康技术定义新一代空调