中国科学家首次揭开月球背面地下浅层结构神秘面纱

2020-02-27 10:12:26AI云资讯1426

北京时间2月27日凌晨,国际科学期刊《科学·进展》在线发表了中国科学院国家天文台科研团队在月球深空探测领域取得的重大发现。该团队利用嫦娥四号玉兔二号月球车上搭载的测月雷达,首次揭示了月球背面着陆区域地下40米深度内的地质分层结构,发现地下物质由低损耗的月壤物质和大小不同的大量石块组成。这一研究成果对于了解撞击过程对月表的改造、火山活动规模与历史等具有非常重要的意义。

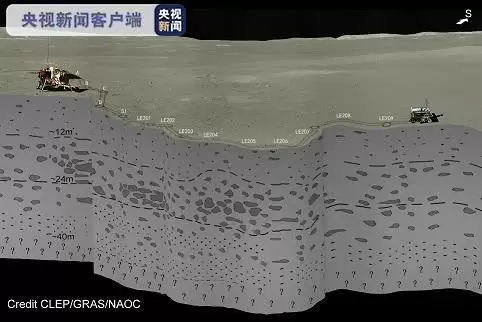

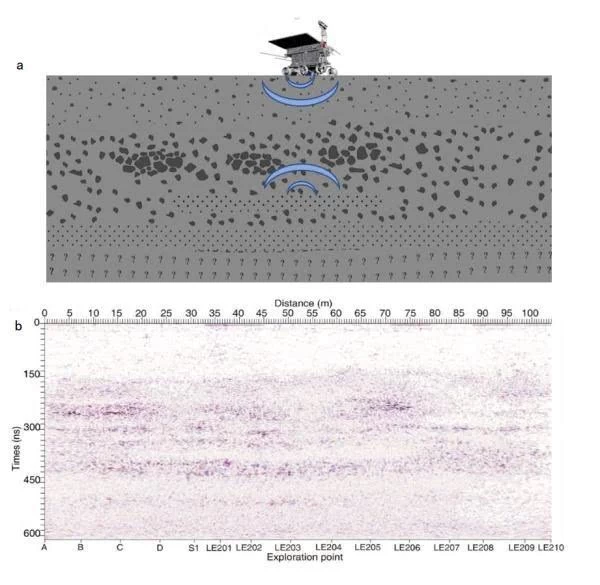

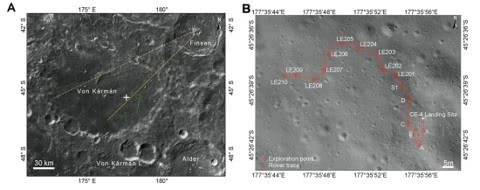

北京时间2019年1月3日,嫦娥四号探测器在月球背面最古老且最大的南极-艾特肯盆地内的冯卡门撞击坑底部成功着陆。测月雷达好比是一台给月球做CT的设备,它在2019年1月4日早上9点29分35秒开始工作,是基于前两个月昼期间500 MHz的高频通道雷达所探测的数据。根据获得的物性参数和雷达图像,沿着月球车行走的106米的路径,在深度40米的范围内,识别出了三个不同次表层地层单元。

第一单元为从月球表面到地下12米的细粒月壤,内嵌有少量石块,此月壤层形成于多个撞击坑互叠的溅射物之上,这些溅射物可能来自周边的芬森和冯卡门L撞击坑等。

第二单元从地下12米到24米,这是雷达图像上回波强度最大的区域,表明内部存在大量的石块,甚至形成了碎石层和碎石堆,说明溅射物的沉积不仅仅是地毯式的铺散,也会伴随着物质之间的剪切、混合、挖掘以及二次撞击坑结构扰动等复杂的地质过程。

第三单元从地下24米到40米,雷达回波明暗交替变化,是不同时期、更古老的溅射物的沉积和风化产物。深度40米以下雷达信号微弱,高频通道雷达信号已无法推断其物质特性。结合区域地质历史,推测在嫦娥四号着陆点附近,完整的月海玄武岩覆盖在月表以下大于40米的深度。

研究团队介绍,这项研究工作通过嫦娥四号测月雷达的直接就位测量,获得了月球背面地下浅层的第一张雷达图像、月表下物质的特性参数,以及溅射物内部地层序列。人类首次揭开月球背面地下结构的神秘面纱,极大地提高了我们对月球撞击和火山活动历史的理解,并为月球背面的地质演化研究带来新的启示。

相关文章

- 2025世界顶尖科学家论坛物质科学大会圆满举办,顶尖科学家齐聚现场共话未来

- 红熊AI记忆科学产品“记忆熊”正式发布,让AI拥有如同人类一样的记忆

- 2025世界顶尖科学家论坛青年科学家大会在沪举办,深度对话顶尖大师

- 认知科学研究院首次发现:进化策略竟能超越强化学习训练大语言模型

- 极客光年:如何科学选择智慧安全生产管理平台

- 三位世界级科学家在知乎发起答题挑战赛,共话“AI科研新范式”

- 2025世界顶尖科学家论坛将举行,徐升讲述转行背后的“蝴蝶效应”

- CNS 2025 | 奥伟登携新一代显微成像技术精彩亮相,共探神经科学未来

- 博士眼镜:告别“多镜切换”,科学验配破解近视老花双重难题

- 签约怀柔科学城!中科天机数据共享计划落地航空气象

- BOE(京东方)携手UNESCO联合主办WCBR“科学十年”分会 彰显中国科技企业可持续发展实力

- 甄闪亮牛奶:科学养育,安心之选

- 云鲸AI活水履带洗地机器人获奥维云网认证行业规模第一,科学清洁实力可见

- 第五届生物工程与医学科学国际会议在上海交通大学举办

- 响应科学精细喂养趋势,比乐以“鲜活营养”矩阵升级宠食体验

- 源自黄河生态带牧场:甄闪亮牛奶的科学滋养之路